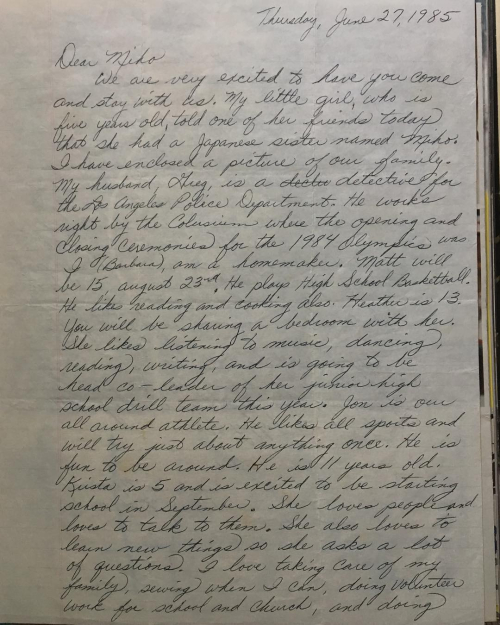

大学2年の夏、米国西海岸で経験した1カ月のホームステイ留学を契機に、地元福岡で国語の高校教師になるという進路を見直した。就職情報が乏しい時代。資料を集めて読み漁り、検討した結果、東京の出版社を目指すことにした。就職活動が解禁になった大学4年の夏。東京のウイークリーマンションに1カ月間、部屋を借りた。

インターネットのない時代。願書などは「郵便」でのやりとりだったゆえ、受験できる会社も10社が限界だった。東京に住んでいたボーイフレンドの助けを借りつつ東奔西走したが、結果は全滅。しかし世はバブル経済にわいている。一旦、東京に出てアルバイトをしながら、就職先を探そうと決めた。

1988年3月。大学の卒業式の謝恩会で、お世話になった大学教授にその旨を話したら、大いに呆れられた。見かねた教授は、東京に住む大学時代の友人のつてで、旅行ガイドブックを作る編集プロダクションを紹介してくれ、面接にまで同行してくれたのだった。教授の計らいで職を得られたことは切にありがたかったが、労働条件は過酷だった。

手取り11万円の薄給ゆえ、住まいは千葉県柏市の礼金敷金なしの安アパート。通勤には片道1時間半〜2時間かかる。華やかなバブル景気とは裏腹な、極貧生活が始まった。コンピュータはおろか、ワープロさえないオフィスには、常に紫煙が漂っている。書籍や資料で埋め尽くされた社員らのデスク。灰皿やゴミ箱、流しやトイレを掃除するのも新入社員の仕事だった。

その編集プロダクションでは、大手旅行会社が発行する国内外の各種旅行ガイドブックや情報誌の制作を行っていた。ページネーション作りにはじまり、外部ライターへの原稿の発注、文字校正、写真選び、デザイン発注、写植入稿、印刷所への版下入稿など、コンピュータによるDTP(デスクトップパブリッシング)が主流となった現在では想像を絶するような「アナログ」な編集工程を、先輩の作業を見ながら学んだ。労働環境は、今でいう「ブラック」の極みだ。

入社間もないころから、関東近辺の取材を命じられた。初取材とて一人。見かねた外部のカメラマンに取材の流儀を教わることもあった。一事が万事、極めて雑なOJT(On-the-Job Training)だった。

とある温泉地へ取材へ赴く前、先輩編集者から「モデル」もやるよう命じられた。もちろん嫌だった。ボーイフレンドも反対した。しかし、逆らうという選択肢はなかった。今のわたしなら当然断る。尤も、今のわたしに誰も脱げとは言うまいが。モデルでもないのに、半裸でカメラマンの前に現れねばならぬという苦行。

しかし、その一部始終に一番驚いていたのは、ほかでもない取材先の温泉宿の女将だった。それまで宿について質問をしては、メモを取っていた、色気もくそもない編集者が、突然服を脱ぎ、眼鏡を外し、手ぬぐい一枚で現れるのだから。

だから挙げ句の果てに、仕上がった写真を見た先輩編集者から、「坂ちゃん、二の腕が太い! この写真、使えない!」と言われた時には拳が震えた。時代が時代なら、#MeTooものである。

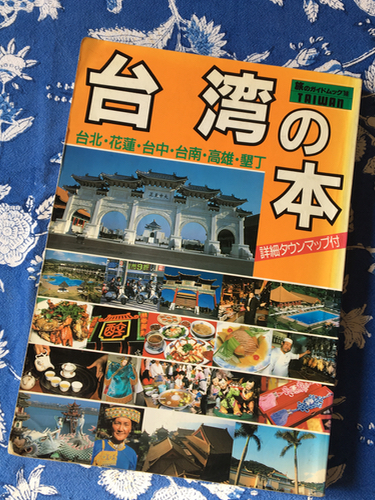

一つ言えることは、わずか半年足らずで「旅行誌編集者」としての基本を徹底的に叩き込まれたということだ。そして入社して半年後、初めての海外取材を命じられた。行き先は、台湾だ。この台湾取材が、その後のわたしの「旅する人生」に大いなる影響を与えることになる。

「異国を旅するに際しては、歴史を学ぶべし」ということだ。

●1895年、日清戦争に勝利した日本は台湾統治を開始。以降、1945年に日本が敗戦するまでの50年間に亘り、台湾は日本だった。この間、台湾で生まれた人は、日本名を受け、日本語を話す、日本人だった。

●1949年、中国における「国共内戦」の結果、毛沢東率いる共産党が「中華人民共和国」を建国。一方、蒋介石総統率いる国民党政府であるところの「中華民国」は、その拠点を喪失したことから、臨時首都を台北に移転。戒厳体制が発布される。台湾では「犬(日本)が去って猿(中国)が来た」と形容される。

●1987年、米国からの圧力、及びソ連ゴルバチョフ政権の「ペレストロイカ」による緊張緩和政策の影響などにより、38年に亘る戒厳令が解かれる。

●1988年1月、蒋介石の息子、蒋経国総統が死去。李登輝が総統に。

このような歴史的変化が起こった直後の1988年11月、海外からの旅行者を受け入れるべき台湾が門戸を開いたこともあり、ガイドブックの取材対象国となった次第である。歴史的背景を学ぶこともないまま、自分と同じ23歳の先輩編集者二人と、外部のカメラマン二人とで、台北へと飛び、2班に分かれての取材となった。240ページのガイドブックを制作すべく、台北、高雄、台中、台南、花蓮、墾丁などを3週間かけて巡る強行スケジュールだ。

なにしろ、「手書き」の時代である。バックパックに山ほどの資料を詰め込んで、連日、レストラン、店舗、観光地、ホテルなどを何十件も取材する。通訳は、日本統治時代に生まれ育ったおじいさんゆえ、彼には随所で休憩してもらい、どうしても通訳な必要なところだけ、同行してもらった。

取材中は毎晩、資料整理に追われ、数時間しか眠ることができず、慢性的な疲労に襲われていたものの、初めて食する台湾の料理のおいしさには、目がさめる思いだった。蒋介石が臨時政府を樹立する際、中国本土各地の名シェフを連れてきたというだけあり、台湾では、北京、広東、四川、上海、湖南……と、中国各地の料理が揃っていた。

また、茶藝館では、得も言われぬ芳しい香りを放つ黄金色した凍頂烏龍茶のおいしさに衝撃を受けた。日本で飲んでいたあの茶色い飲み物はいったいなんだったのか、と思わせられる、別世界の味覚だった。

東京では、極貧生活ゆえ、ろくなものを食べていなかったわたしにとって、それらの料理は、たとえ写真撮影を終えたあとの冷めたものであっても、おいしすぎた。疲労でお腹の調子が悪かったにもかかわらず、毎日毎日、よく食べた。満腹のあと、しかし胃腸を整えてくれる「高雄牛乳大王」の濃厚なパパイヤミルクを何杯飲んだことだろう。

数ある食の記憶の中でも、突出している店がある。そのひとつが、鼎泰豊だ。繁華街沿いの、古びた3階建てのその食堂は、しかし早朝の開店時からお客でいっぱいだった。店頭では、何人もの従業員が、小さな小さな小籠包をせっせと包んでいる。

「小籠包(しょうろんぽう)」という言葉さえ、日本にはまだ届いていなかった時代。テーブルには、シンプルな豚挽肉の小籠包をはじめ、蟹味噌入り、青菜入り、あんこ入りと、次々に蒸籠が供される。蓋を開ければ、立ち上る湯気と芳香! このときほど、写真撮影の時間が長く感じたことはない。

やや冷めてしまったものの、その肉汁たっぷり、風味濃厚な小籠包のおいしさたるや、筆舌に尽くし難く、疲労困憊の五臓六腑に染み渡る滋味であった。その後、同店は世界的に有名になり、わたしもシンガポールや香港の店に立ち寄った。もちろん、おいしい。おいしいが、あの台北の本店で食べた時の衝撃は、唯一無二だ。

社会人として初の海外取材先となった台湾では、各地で日本統治時代の残像を目にし、未知なる世界の入り口を目の当たりにした。この取材は、わたしにとっての「世界を見る目」を開く、契機となったのだった。

*取材時、カメラマンが撮ったポジティヴ・フィルムに残された23歳のわたし。疲労困憊でやつれている割に、ばっちりとメイクをしているところが涙ぐましい。時代を映す真紅の口紅。エスニック雑貨店で買ったストールは、今見るに、インドもの。